Упрятанная цивилизация

Загадки письмен

Общество купцов и ремесленников, по всей видимости, не имело во главе ни монарха, ни жрецов: в городах не встречаются роскошные постройки, предназначенные для тех, кто стоит над простым людом.

Нет и пышных могильных памятников, хотя бы отдалённо напоминающих египетские пирамиды своими масштабами.

Удивительно, но эта цивилизация не нуждалась в армии, у неё не было завоевательных походов, да похоже, что и обороняться ей было не от кого.

Насколько позволяют судить проведённые раскопки, у жителей Хараппы не было оружия. Они жили в оазисе мира — это прекрасно согласуется с характеристикой нравов древних индусов, приведённой выше.

Некоторые исследователи связывают отсутствие в городах крепостей и дворцов с тем, что и рядовые граждане принимали участие в решениях, важных для общества.

С другой стороны, многочисленные находки каменных печатей с изображением всевозможных животных говорят о том, что правление было олигархическим, его делили между собой кланы купцов и владельцев земли.

Но этой точке зрения в какой-то степени противоречит другое заключение археологов: в раскопанных жилищах они не нашли признаков богатства или бедности владельцев. Так, может быть, письменность может ответить на эти вопросы?

Учёные, изучающие историю Древней Индии, оказываются в худшем положении, чем их коллеги, занятые прошлым Египта и Месопотамии. В последних двух цивилизациях письменность появилась на много сотен лет раньше, чем в Хараппе.

Но дело не только в этом. Хараппские письмена чрезвычайно скупы и, мало сказать, немногословны, рисуночные знаки, то есть, иероглифы, в надписях употребляются буквально единицами — 5-6 иероглифов на текст. Недавно найден самый длинный текст, в нём 26 знаков.

Между тем, надписи на бытовых гончарных предметах встречаются довольно часто, и это наводит на мысль, что грамотность не была уделом только избранных. Главное, однако, состоит в том, что у дешифровщиков всё ещё впереди: не известен язык, не известна пока и система письма.

Тем большее значение на современном этапе работы приобретает изучение найденных предметов материальной культуры. Например, в руки археологов попала изящная фигурка танцующей женщины.

Это дало основание одному из историков предположить, что в городе любили музыку и танцы. Обычно такого рода действа связывают с отправлением религиозных обрядов.

Но какова роль «Большого бассейна», открытого в Мохенджо-Даро? Служил ли он купальней для жителей или был местом для религиозных обрядов?

Не удалось ответить и на такой важный вопрос: поклонялись горожане одним богам, или у каждой группы был свой особый бог? Впереди — новые раскопки.

Соседи

У археологов есть правило: искать у соседей изучаемой страны следы её связей с ними. Хараппская цивилизация обнаружила себя в Междуречье — её купцы бывали на берегах Тигра и Евфрата.

Об этом говорят непременные спутники торговца — гири. Хараппский тип мер веса был стандартизирован, поэтому гири из этих мест аналогичны меченым атомам. Их находят во многих местах побережья Аравийского моря, а если двигаться на север — то на берегах Аму-Дарьи.

Присутствие здесь индийских купцов подтверждают и найденные печати хараппских торговых людей (на это указывает в своей книге «Забытая цивилизация в долине Инда» доктор исторических наук И.Ф. Альбедиль).

В шумерских клинописях упоминается заморская страна Мелух или Мелухха, сегодняшняя археология отождествляет это название с Хараппой.

В одной из бухт Арабского моря недавно при раскопках нашли портовый город Лотхал, принадлежавший Хараппскому комплексу. Здесь были судостроительный док, зерновой склад и мастерская для обработки жемчуга.

Какой товар везли протоиндийские купцы, например, в Месопотамию? Олово, медь, свинец, золото, раковины, жемчуг и слоновую кость. Все эти дорогие товары, как можно думать, предназначались для двора правителя.

Купцы выступали и как посредники. Они продавали медь, добытую в Белуджистане — стране, лежащей к западу от Хараппской цивилизации, золото, серебро и лазурит, купленные в Афганистане. На волах привозили строительную древесину из Гималаев.

В XIX веке до н.э. протоиндийская цивилизация перестала существовать. Поначалу считалось, что она погибла от агрессии ведо-арийских племён, разграбивших земледельцев и купцов.

Но археология показала, что освобождённые от наносов города не несут признаков борьбы и разрушений захватчиками-варварами. Более того, последние исследования историков выяснили, что племена ведо-арийцев ко времени гибели Хараппы находились далеко от этих мест.

Угасание цивилизации произошло, по всей видимости, из-за природных причин. Климатические изменения или землетрясения могли изменить течение рек либо высушить их, и почвы истощились.

Земледельцы были уже не в силах кормить города, и жители их покинули. Огромный социально-хозяйственный комплекс рассыпался на мелкие группы. Были утрачены письменность и другие достижения культуры.

Ничто не говорит о том, что упадок произошел одномоментно. Вместо опустевших городов на севере и на юге в это время появились новые поселения, люди двинулись и на восток, в долину Ганга.

http://www.nkj.ru/archive/articles/9402/

Печати из Мохенджо-Даро

http://ann-belka.narod.ru/books/isk_indii/india7.htm

Перекрёстные свидетельства

АМРИ (Amri), сельское поселение недалеко от р. Инд, раскопанное Х. Маджумдаром в 1929 г. и Ж.-М. Казалем в 1959-1962 гг., датируется предположительно началом 3-го тысячелетия (радиоуглеродных дат не имеется). Название А. получил стиль расписной керамики, найденной в энеолитических слоях этого поселения, а также на теллях Синда вплоть до холмов Белуджистана. Высокие шаровидные кубки тщательно отполированы и украшены геометрическим орнаментом, шахматными панелями и черной бахромой между красными горизонтальными лентами. Для изготовления орудий в А. использовался сланец и реже медь. Жилища строились из сырцового кирпича, практиковались расчленённые захоронения. Терракотовые статуэтки отсутствовали. В А. за этой культурой следовала культура цивилизации долины Инда. Верхние слои содержали материал Джхукара и Джангара, последний, вероятно, уже исторического времени.

http://arch-enc.info/n1-39.html

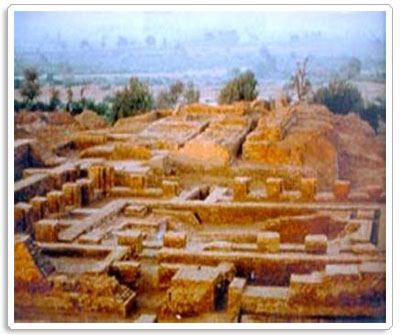

ХАРАППА (Harappa), одна из двух столиц цивилизации долины Инда, расположена у р. Рави в Пенджабе, в 400 милях (643,6 км) к северо-востоку от Мохенджо-Даро. Обожжённые кирпичи древнего города использовались в качестве балласта при строительстве близлежащей железнодорожной линии, однако раскопки Дж. Маршалла в 20-е гг. и М.Уилера в 1946 г. извлекли важную информацию в 50-футовом (15,2 м) холме цитадели на западном краю города.

Массивная стена была сложена из сырцового кирпича и облицована обожжённым, толщина стены достигала 40 футов (12,2 м), внутренняя площадь — 200-400 ярдов (182,9-365,8 м). К северу раскопаны кварталы ремесленников и огромные амбары, снабжавшие город продовольствием.

В южной части находится могильник по обряду ингумации, известный как R 37, который относится к позднему периоду X. Выше его расположен могильник Н, который принадлежал небольшой группе поселенцев, живших на территории города после его разрушения.

Обряд могильника — ингумация или расчленённые захоронения, сопровождавшиеся расписной керамикой (чёрный цвет на красном фоне), которая сильно отличается от посуды Инда. Среди мотивов — павлины, различные животные, геометрический или растительный орнамент.

Раскопки выявили следы доиндского заселения, имеющего аналогии в Кот-Диджи и, возможно, в долине Зхоб.

http://arch-enc.info/n23-1316.html

МОХЕНДЖО-ДАРО (Mohenjo-daro), одна из двух столиц цивилизации долины Инда, расположена на западном берегу р. Инд в 400 милях (643,6 км) к юго-западу от Хараппы. В 20-е гг. памятник исследовался Дж. Маршаллом, в 30-е гг. — Э. Маккеем, а затем М. Уилером и в недавнем прошлом — Дж. Дэйлсом.

Город занимал площадь около квадратной мили (259 га) и представлял собой сеть кварталов (древнейший пример такой планировки). Крупные кварталы, разделённые широкими улицами с развитой дренажной системой (фото 32), разделялись на более мелкие и застраивались домами из обожжённого кирпича.

Один из кварталов западной стороны возвышался над остальными и представлял собой 35-футовую (10,7 м) цитадель. Обнаружены следы укреплений из обожжённого и сырцового кирпича. Внутри раскопаны зал собраний, «учебное заведение», большая общественная баня и хранилище.

На вершине находится храмовое сооружение более позднего времени. Раскопки не удалось довести до древнейших слоёв поселения из-за высокого уровня грунтовых вод. В результате бурения материал получен с глубины 39 футов (11,9 м) от дневной поверхности, холм возвышается над ней на 35 футов (10,7 м).

Наводнения несколько раз опустошали город. Материал верхних слоёв говорит об упадке культуры. О катастрофе, постигшей город, возможно, свидетельствуют группы непогребённых скелетов.

Вторичное заселение (как в Хараппе) не прослеживается. Датировка этого поселения до сих пор является предметом дискуссии. Радиоуглеродный анализ и связи с Месопотамией позволяют отнести его к 2300-1750 гг. до н.э.

http://arch-enc.info/n14-743.html

Расшифровка надписей

В.А. Чудинов. Полагаю, что никакого герба на этом обломке кувшина нет, а стрелочка на что-то указывает, что размещалось ниже обломка. Однако в силу того, что поверхность горшка весьма однородна, на ней можно заметить очень малоконтрастные надписи, которые я помещаю справа на выносном поле.

В центральном прямоугольнике можно прочитать слово ЯРА, на нижнем — слово ХРАМ. Таким образом, как и в предыдущем случае, речь идёт о большом храмовом комплексе, посвящённом богу Яру.

Малоконтрастна и надпись, пересекающая стрелочку внизу. Тем не менее, на ней можно прочитать слово МАРА. Оно обозначает название одного из храмов комплекса Яра.

Наконец, очень интересен верх сосуда. Возникает впечатление, что на нём процарапывались надписи ещё тогда, когда он был целым, но со слегка повреждённым верхним венчиком.

На нём в чёрной прямоугольной рамочке можно прочитать ещё одну надпись ЯРА. Но самая интересная надпись читается на средней части верха, где написано БАНКА, МЛЕКО.

Иными словами то, что русские археологи называют словосочетанием БАНОЧНЫЙ СОСУД, в древности называлось просто БАНКА. А слово МОЛОКО раньше называлось МЛЕКО.

Такая форма мне встретилась однажды и на сосуде Черняховской культуры. Таким образом, перед нами — банка для молока храма Мары из комплекса, посвящённого богу Яру.

Примечательно, что новый пример надписей из Хараппы относится к тому же комплексу Яра, что и надпись из Хараппы, прочитанная мною в предыдущей статье «Обратной связи». И данное чтение подтверждает предыдущее.

http://chudinov.ru/obratnaya-svyaz-12

Несколько подробнее об арийских походах в Индию

Здесь мы приводим небольшой отрывок из книги академика Николая Левашова «Россия в кривых зеркалах», в которой он уделяет походам арийских племён в древнюю Индию достаточное внимание, освещает цели, которые преследовали наши предки и результаты, которых они добились…

«…Во время своего первого похода в Дравидию в Лето 2817 от С.М.З.Х[1]. или 2692 г. до н.э., арийские племена, сделали первую попытку прекратить человеческие жертвоприношения и остановить поклонение богине Кали-Ма.

Изгнав жриц богини Кали-Ма — Чёрной Матери из храмов, они вернулись домой. Весь поход от начала до завершения занял семьдесят шесть лет, арийские племена вернулись на Родину в Лето 2893 от С.М.З.Х. или 2616 г. до н.э.

После ухода арийских племён, дравиды и наги вернулись к старым традициям по причинам уже изложенным ранее. Поэтому потребовался новый второй поход арийских племён в Дравидию, который, в силу ряда причин, состоялся только через шестьсот десять лет, в Лето 3503 от С.М.З.Х. или 2006 г. до н.э.

Второй поход в Дравидию, принципиально отличался от первого. Часть пришедших навсегда осталась в Дравидии и приступила к формированию цивилизации, которая известна сейчас, как индийская цивилизация.

ХАН УМАН (Верховный Жрец Светлого культа Богини Тары), возглавлявший этот поход, был назначен Духовным советником царя лесных людей ДРАВИДОВ и НАГОВ. Вот, что об этом сообщают нам Славяно-Арийские Веды:

8.(72). Другие же Роды Расы Великой

расселятся по всему лику Мидгард-Земли…

и перейдут за Химават-горы…

и научат ЛЮДЕЙ С КОЖЕЙ ЦВЕТА

МРАКА, МУДРОСТИ МИРА СИЯНИЙ…

Дабы прекратили они приносить

Жертвы страшные, кровавые,

Своей богине — ЧЁРНОЙ МАТЕРИ

и ЗМЕЯМ-ДРАКОНАМ из МИРА НАВИ,

А обрели новую Божественную Мудрость и Веру…[2]

Николай Левашов «Россия в кривых зеркалах», раздел 1.6.

«Советник» — путеводитель по хорошим книгам.

[1] С.М.З.Х. — Сотворение Мира в Звёздном Храме. Заключение мира после длительной и тяжёлой войны между Империей Расы Великой (славяно-арийской Империей) и страной Жёлтого Дракона (древним Китаем) было настолько важным событием, что наши предки его увековечили, начав с него новое летоисчисление. Оно было в ходу до 1700 года, когда Пётр «великий» заменил русский календарь нерусским, христианским. — Д.Б.

[2] «Славяно-Арийские Веды», Саньтии Веды Перуна, Круг Первый, Саньтия 5, 39 с.